保育園の入園申し込みはいつから?

子どもが生まれてから、育児と同じくらい大きなテーマとなるのが「保育園の入園申し込み、いつから動けば間に合うの?」という問題。

自治体や園によって違いがあり、見落とすと一生懸命準備したのに申し込めなかった…ということも。

悩むパパママ

悩むパパママそうそう。保育園の申し込みってなんだか複雑そうで…

まずは全体像を30秒でつかみましょう。

4月入園の申込み時期と締切目安(募集10–12月/結果1–2月/二次2–3月)

保育園の入園申し込みで最も枠が多く狙いやすいのが「4月入園」。

この一次募集は例年、前年10月〜12月に募集・提出締切が設定されています。

その後、選考結果は1〜2月に通知され、不承諾の場合や希望を変更したい場合は、2〜3月の二次募集や追加募集に申し込む流れです。

✔ 募集開始:前年10月前後

✔ 締切:11月〜12月中旬が多い

✔ 結果通知:1月末〜2月頭

✔ 二次募集:2月中旬〜3月初旬

ただし、これは「一般的なスケジュール」。

実際の締切日は自治体によって1ヶ月以上差があるため、早めの確認がカギです。

途中入園は毎月or随時受付―まず空き状況の見方を知る

4月を逃しても、年度途中に「途中入園」という選択肢があります。

多くの自治体では、月1回の募集(例:毎月10日締切)または空きが出次第の随時受付を行っています。

ただし途中入園は、あくまで「空きがある園にのみ申し込める」ことが原則。

希望園があっても枠がなければ申し込めません。

確認のステップはこの3つ:

- 自治体サイトで「空き状況一覧」をチェック

- 最新情報がなければ、自治体の保育課に電話で確認

- 希望園の見直し・エリア拡大も視野に入れる

年度途中の申請は「枠が空いた瞬間に即動く」ことが肝心。

月1回でも、タイミング命の保活となるため、こまめな情報チェックが重要です。

自治体で違う!「保育園 入園 申し込み いつから」の探し方

「保育園 入園 申し込み いつから」と検索しても、自分の市区町村の情報が見つからない…。

そんな声は少なくありません。

実は、申し込みの時期も書類の種類も「自治体ごとに全然違う」のです。

だからこそ、最初に「どこに聞けばいいか」「どこを見ればいいか」を押さえておきましょう。

認可・小規模・企業主導型で募集時期と窓口が変わる理由

保育園と一口に言っても、種類によって申し込みの仕方が大きく異なります。

| 保育施設の種類 | 募集時期 | 申し込み窓口 |

|---|---|---|

| 認可保育園 | 自治体が一括で募集(年1回+途中募集) | 市区町村の保育課など |

| 小規模保育 | 認可と同じく自治体経由 | 市区町村 |

| 企業主導型保育 | 各園が個別に募集・選考 | 園に直接申し込み |

つまり、「自治体がまとめて管理している保育園」なのか、「園ごとに募集している保育園」なのかで、スケジュールも手続きもまったく違うのです。

多くの方が対象とする認可保育園は、一斉募集+指数による選考が基本。

まずは自分がどの施設を希望しているのかを明確にしましょう。

一次募集/二次募集・指数・加点など必須用語を2分で整理

保活に登場する専門用語は、初めて見るとちょっととっつきにくいですよね。

でも、大事なのは次の4つだけ押さえれば大丈夫です。

- 一次募集:主に4月入園向けのメイン募集。申込みが集中するタイミング。

- 二次募集:一次で落選した人・申込みしなかった人向け。空き枠がある園のみ。

- 指数(保育の必要度):自治体が定める「どれだけ保育が必要か」を数値化した指標。

→ 高ければ高いほど、希望園に入りやすい傾向。 - 加点:兄弟在園、ひとり親、育休復帰日など、選考における加点項目。

この4つを押さえておくだけで、自治体の案内を読んだときに「理解できる言葉」が増えて、判断ミスや書類の出し忘れを防げます。

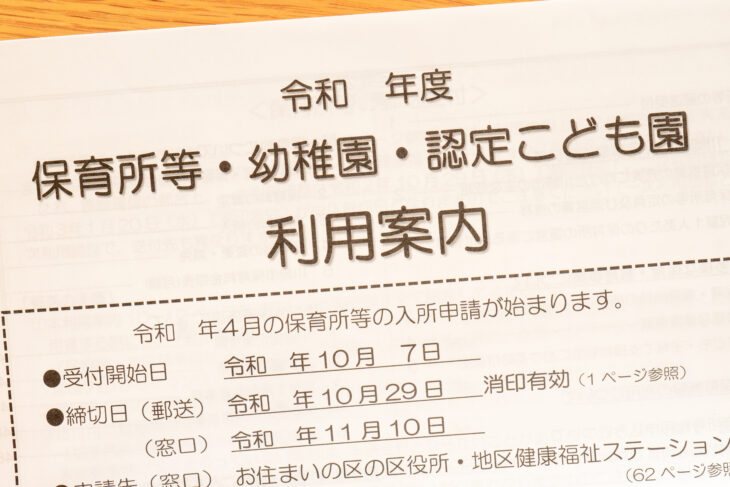

公式サイトの見つけ方:検索キーワードとPDF要項のチェック項目3つ

自治体の保育園情報は、「保育園 ○○市 入園案内」などで検索すると出てきます。

見つけ方のコツはこの3つ:

- 検索キーワード例:「○○市 保育園 入園案内」「○○市 保育所 募集要項 PDF」

- PDFを開いたらチェックすべき項目:

- 提出締切日

- 必要書類一覧

- 選考スケジュール - 問い合わせ先の確認:わからないときは迷わず電話で聞く!

特に「PDFファイルでしか配布していない」自治体も多いため、検索画面に出たリンクは必ず開いて中身を確認しましょう。

締切期限が過ぎていた!なんてことにならないように慎重に。

4月入園の年間スケジュールを逆算|6ステップで締切に間に合わせる

「まだ先だから大丈夫」と思っていたら、提出期限を過ぎていた…。

そんな失敗を避けるためには、「復職予定日」や「希望園の締切」から逆算したスケジュール設計が不可欠です。

以下では、4月入園を目指すうえでの年間スケジュールを6つのステップに分けて解説します。

見学→要項入手→書類収集→申込提出→結果→二次対応のロードマップ

4月入園に向けた動き出しは、前年の夏〜秋がスタートライン。

以下の流れが基本です:

- 園見学(6〜10月)

→ 夏〜秋にかけて見学シーズン。気になる園は早めに予約を。 - 募集要項の入手(9〜10月)

→ 自治体サイトor窓口で配布されます。PDFでダウンロードできる場合も。 - 必要書類の準備(10〜11月)

→ 就労証明書やマイナンバー、住民票などの取得に時間がかかることも。 - 申し込みの提出(11〜12月)

→ 期限は「○月○日必着」か「消印有効」か要確認。 - 結果通知(1〜2月)

→ 多くの自治体が1月下旬〜2月中旬に結果を郵送。 - 二次募集・追加対応(2〜3月)

→ 落選した場合の再出願/認可外との併用検討など。

ここで大切なのは、自治体によって募集開始や締切が前後すること。

早い地域では10月上旬に募集が始まるため、9月中には準備を始めるのが安全圏です。

詰まりやすい書類TOP3(就労証明・育休復帰日・兄弟在園)対処法

申し込み書類の中で、「準備が遅れがち」「トラブルになりやすい」項目があります。

特に注意すべきはこの3つ:

- 就労証明書

→ 会社に発行を依頼。発行まで1〜2週間かかることも。繁忙期は早めに依頼を。 - 育休復帰日

→ 曖昧に書くと減点対象になる場合あり。**「復帰予定日=申込書に明記」「証明書との整合性」**が大事。 - 兄弟の在園状況

→ 在園している兄弟がいる場合、加点対象となるが証明が必要なケースも。

いずれも、「直前に書けばいい」と思うと危険です。

募集要項をよく読み、会社や園との連携を早めに始めておくことが、安心につながります。

復職時期から逆算する「いつ始める?」チェックリスト

あなたの育休復帰予定日はいつですか?

そこから逆算して、保活を始めるべき時期が見えてきます。

✅ 4月復帰予定の場合

→ 前年の9月には情報収集と見学開始が理想。遅くとも10月には要項入手を。

✅ 5月以降の復帰予定でも、4月入園が必要な場合

→ 多くの自治体では「4月入園」に申し込まないと、復職月に保育園に入れないケースも。

→ 希望月より前の入園が必須か要確認。

✅ フルタイム復帰予定

→ 選考時に「保育指数」が高くなりやすい。逆にパート・短時間勤務は希望園の調整が必要。

このように、保活は「締切」ではなく「復職」から逆算するのが正解です。

まずはカレンダーに「復職予定日」を書き込み、そこから半年前に準備を始める計画を立てましょう。

うわぁ、思っていたよりやることが沢山!!

途中入園(年度途中)はいつから・どう動く?

「4月入園に間に合わなかった…」「復職が秋にずれた」

そんなときに頼りになるのが途中入園(年度途中の入園)です。

ただし、途中入園は「枠が空いていれば」しか申し込めないうえ、選考のタイミングも自治体ごとに異なります。

ここでは、途中入園のスケジュールの見方と、実際にどう動くべきかを具体的に解説します。

毎月募集/随時受付の違いと提出タイミングの決め方

途中入園には、大きく分けて次の2パターンがあります:

| 募集形式 | 内容 |

|---|---|

| 毎月募集型 | 月ごとに締切日が決まっており、毎月選考がある(例:毎月10日締切→翌月1日入園) |

| 随時受付型 | 空きが出た時点で順次案内・選考が行われる。提出日や決定日は不定期 |

ほとんどの自治体では、「毎月募集型」+「空き状況次第」がセットになっています。

つまり「月1回のチャンスはあるけど、希望園に空きがなければ意味がない」…ということ。

提出タイミングの決め方はこの2点がカギです:

- 復職予定日の1ヶ月以上前から申し込む(慣らし保育も含めて)

- 今すぐ申し込まずとも、まずは書類を揃えておくことが最重要

空き状況の確認フロー(園→自治体→最新リスト)と連絡頻度

途中入園は、「空き状況の把握」がすべてと言っても過言ではありません。

ただし、空きの情報はタイムラグがあるうえ、園側が直接教えてくれないことも多いため、正しいフローで確認する必要があります。

空き状況確認の3ステップ:

- まず自治体の公式サイトで「空き状況一覧」を見る

→ 毎月初めや中旬にPDFで更新されるケースが多い - 掲載がなければ、直接自治体(保育課)に電話確認

→ 更新が遅れていたり、最新のキャンセル情報が得られることも - 園に直接連絡するのは最終手段

→ 「空いていても園からは案内できない」ルールのところも多いため、まずは自治体経由で

💡 月に1回はチェック+電話で状況確認をルーチン化しておくのがおすすめです。

空きが出るタイミングは読めないため、「気づいたときには埋まっていた…」を防ぎましょう。

待機時の現実解:希望園の見直し+認可外/企業主導型の併用

希望園に空きがなく、途中入園が決まらない場合はどうすれば良いのでしょうか?

その場合の「現実的な選択肢」が以下の3つです:

① 希望園を見直す

- 通える範囲を広げて再検討(自転車圏内、駅寄りなど)

- 小規模園や新設園も候補に入れると通りやすいケースも

② 認可外保育園を併用する

- 一時的に利用しながら、認可の再募集に備える

- 自治体によっては「認可外利用でも指数加点あり」の場合あり

③ 企業主導型保育施設を活用する

- 申し込みが園ごと&空き次第で比較的入りやすい

- 連携施設なら、翌年4月に認可への移行がしやすくなるケースも

「絶対にこの園がいい!」という気持ちは大切ですが、途中入園では“柔軟な選択”が入園成功のカギになります。

二次募集・追加募集で枠を掴む|狙い目と戦略

一次募集で落ちてしまっても、まだ終わりではありません。

実は、二次募集・追加募集こそ“穴場の枠”を狙えるチャンスなのです。

「どうせ人気園は無理」と諦めてしまう前に、戦略的に枠を見極めて、チャンスをものにしましょう。

諦めないことも大事になってきます。

新設園・小規模園がチャンスになる3つの理由

一次募集後に新たに登場するのが、新設園や小規模保育園です。

これらは狙い目です。

なぜ新設・小規模がチャンスなのか?

- 募集自体が一次募集後になることが多い

→ 開園認可のタイミングにより、12月〜2月ごろに急遽募集が出るパターンも。 - 人気園と比べて知名度が低く、競争率が低め

→ 「園名が知られていない」だけでチャンスを逃している人多数。 - 施設は新築・少人数で手厚い保育が受けられる

→ 0〜2歳に特化した小規模保育は、むしろ安心感が強いという声も。

💡 自治体の二次募集要項には「新たに追加された園」の情報が記載されるので、見逃さずチェックしましょう。

希望順位の付け方:通園エリア拡張と延長保育ニーズの整理

一次募集に落ちた理由が「希望園が絞られすぎていた」ことにある場合、希望順位の見直しが非常に重要です。

希望園の増やし方のコツ:

- 通園可能エリアを広げる(自転車20分圏内/最寄駅沿線など)

- 自宅⇔職場の中間エリアも視野に

- 希望園の「通園可能時間・延長保育の有無」も整理し、保育ニーズとマッチする園を見極める

また、希望順位の付け方によっても選考の有利不利が変わることもあります。

「入りやすい園を第1希望にするか」「本命園を上に置くか」などのバランスも、自治体に相談してみましょう。

見学未実施園への対応と短期意思決定のコツ

二次募集の問題点として、「気になる園があるのに見学していない…」というケースがよくあります。

しかし、安心してください。

以下のような工夫で情報を得て、判断することができます。

短期間で園の情報を把握するには?

- 園のHP・ブログ・Instagramをチェック

→ 園の雰囲気・行事・給食などの情報が写真付きで見られることも。 - 近所の口コミ・ママ友ネットワークでヒアリング

→ 保活の情報戦は「リアルな声」が最も頼りになる場面。 - 自治体・園に「見学なしでも申し込み可か」問い合わせる

→ 園によっては、選考前に見学が必須ではないこともあります。

決して焦らず、「今できる情報収集」を最大限行って、後悔のない申込み判断をしましょう。

まずはしっかりリサーチ!

申し込み手順と必要書類チェックリスト【保存版】

保育園の申し込み準備で最も時間がかかるのが「書類集め」です。

とくに就労証明や住民票のように他人の手を借りる書類は、直前の対応では間に合わないことも…。

このパートでは、申し込みまでの手順と必要書類を「迷わず」「モレなく」揃えるためのチェックリスト形式でご紹介します。

必須書類5点と取得先・所要日数(申請書/就労証明/世帯・住所確認ほか)

多くの自治体で共通して必要とされる主な提出書類は以下の通りです:

| 書類名 | 内容 | 取得先 | 所要日数目安 |

|---|---|---|---|

| 保育所入園申請書 | 入園希望園・希望順位などを記入 | 自治体サイトまたは窓口 | 自記入(その場で可) |

| 就労証明書 | 勤務時間・雇用形態・在籍状況を証明 | 勤務先 | 1〜2週間(会社に依頼) |

| 住民票 | 世帯の住所と構成を証明 | 市区町村の役所/コンビニ交付可 | 即日〜3日 |

| 課税証明書(所得証明書) | 保育料算定に使用 | 役所またはオンライン | 即日〜3日(時期による) |

| マイナンバー関連書類 | 本人確認と番号確認用 | マイナンバーカード/通知カード+身分証など | 即日 |

💡 自治体によっては追加で「育休証明」「兄弟加点証明」などが求められる場合もあるため、募集要項で必ず確認してください。

オンライン申請・代理提出の可否を要項で確認するポイント

最近は、自治体によって「一部オンライン申請に対応」している場合もあります。

とはいえ、オンライン申請でも注意点がいくつかあります。

チェックすべきポイント:

- オンライン申請は“仮受付”扱いのこともある(原本の郵送が必要な書類あり)

- マイナンバー関連は対面 or 郵送のみ受付のケースが多い

- 代理提出OKの自治体では、委任状の提出が必要

特に育休中で外出が難しい方は、「どこまでオンラインで完結できるか」「誰かに代理で行ってもらえるか」を早めに確認しておくと安心です。

記入ミス・添付漏れを防ぐ「提出前10分チェック」

提出直前の「うっかりミス」で不受理になるのは、残念すぎます。

最後の10分で、以下のチェックを徹底しましょう:

✅ 希望園の名前と希望順位の順番を間違えていないか?

✅ 押印・署名・日付の記入漏れなし?

✅ 添付書類は「必要な人数分」「最新年度分」か?

✅ 封筒に「提出期限日」までに間に合う送付方法を選んだか?(必着or消印有効の違い)

✅ 念のため、書類一式のコピーを取って保管したか?

📝 可能であれば、配偶者や第三者にダブルチェックしてもらうのが最強です。

選考の基礎(保育指数・加点)を3分で理解しよう

保育園の入園選考は「先着順」ではありません。

特に認可保育園では、保育の必要性を数値化した“指数(しすう)”によって順位付けされ、定員枠が決まります。

知らずに出すと「なんで落ちたの?」と後悔しかねません。

ここでは、選考の仕組みを3分で理解しましょう。

指数の基本ロジックと主な加点(ひとり親・兄弟在園・育休復帰 等)

保育園の選考では、自治体ごとに「保育指数(利用調整指数/調整点とも)」が設定され、世帯ごとに点数をつけて、点数が高い順に入園が決まります。

例:よくある指数の計算要素(※自治体により異なる)

| 項目 | 点数の目安 |

|---|---|

| 両親ともフルタイム就労(8時間以上) | 各40点程度 |

| 片親フルタイム就労 | 40点 |

| パートタイム(週20〜30h) | 30点前後 |

| 育休中(下の子の出産など) | 20〜30点(復帰時期による) |

この基本点に加えて、世帯状況による「加点」が上乗せされます。

よくある加点項目

- 兄姉が同じ園に在園中(+10点など)

- ひとり親家庭(+10点)

- 育休復帰予定が明確(+5〜10点)

- 認可外保育を利用中(+3〜5点)※自治体による

💡 ポイント:指数が高いほど優先される=入りやすいという仕組みです。

よくある勘違い:希望園が少ない・勤務形態の記載ミス

希望園の選び方や記入のしかたで、意図せず不利になることがあるので要注意です。

よくあるミス例:

- 希望園を1〜2園しか書かない

→ 全滅の可能性が高まります。5〜10園程度まで記入できる場合はフル活用を。 - 勤務時間の端数を丸めて記載

→ 実働8時間+休憩1時間=9時間なのに「8時間」と記入して損するケースも。 - 育休復帰予定日を未記入 or 曖昧にする

→ 復帰の確実性が低いとみなされ、加点対象にならないことがあります。

📝 書類提出前には、記載内容と就労証明・雇用契約書が整合しているか、必ずチェックしましょう。

「指数を上げる」より大事なこと―機会損失を減らす出願戦略

「点数を上げなきゃ!」と焦る気持ちは分かりますが、指数そのものを簡単に上げることは難しいのが現実です。

それよりも大切なのが、

**“入りやすい園をしっかり調べて、希望園の出願戦略を立てること”**です。

具体的には

- 希望園は“入りたい園”+“入りやすい園”を混ぜて書く

- 過去の選考実績(倍率・最低指数)を自治体で調べる

- 距離や通園時間よりも“確実性重視”で出す園を選ぶ

「本命園がダメでも入れる園があった」か、「どこにも引っかからずに待機」かの差は、この戦略部分で決まると言っても過言ではありません。

まとめ

- 4月入園は前年10〜12月が申込のピークで早めの準備が鍵

- 必要書類は就労証明や住民票など時間がかかるものから着手

- 希望園は入りたい園と入りやすい園を組み合わせ戦略的に出願

保育園入園申し込みいつからと悩むなら、今日からできるのは自治体サイトで入園案内PDFを確認し、園見学や書類準備のスケジュールをカレンダーに書き込むことです。

迷っている時間が一番もったいない時期です。

今すぐ情報を集め、動き出すことで理想の園への第一歩が踏み出せます。

あなたの行動が未来の保育園生活を変えます。

大事なわが子を預ける保育園なので、後悔のないように時間に余裕をもってしっかり下調べしましょう。

🗓 保育園入園・年間スケジュール表(4月入園想定)

| 時期 | やること | ポイント |

|---|---|---|

| 前年6〜10月 | 園見学 | 気になる園を予約、雰囲気や通園距離を確認 |

| 前年9〜10月 | 募集要項入手 | 自治体サイトや窓口でPDFを取得、締切日と必要書類をチェック |

| 前年10〜11月 | 必要書類準備 | 就労証明は早めに会社へ依頼、住民票・課税証明も取得 |

| 前年11〜12月 | 申込書提出 | 提出期限・消印有効か要確認、オンライン申請や代理提出の可否も確認 |

| 1〜2月 | 結果通知 | 郵送で届く、落選時は二次募集や追加募集を検討 |

| 2〜3月 | 二次募集・追加対応 | 希望園を見直し、空き枠・新設園・小規模園を狙う |

| 4月前 | 慣らし保育 | 復職1〜2週間前から開始、ならし期間をスケジュールに入れる |

保育園の入園 申し込みはいつから?の総まとめ

- 途中入園 空き状況確認の重要性:毎月募集や随時受付があり、空きが出たら即行動が必要

- 申し込み時期 自治体で異なる:募集開始は10〜12月が多く、締切は地域差があるため早めの確認が必須

- 保育園種類 申し込み窓口の違い:認可は自治体経由、小規模も同様、企業主導型は園に直接申込

- 保活用語 理解のポイント:一次募集・二次募集・指数・加点を押さえることで案内が理解しやすくなる

- 情報収集 公式サイト検索:市区町村名+入園案内PDFで募集要項を確認、締切や書類をチェック

- 年間計画 4月入園逆算:園見学から二次募集まで6ステップで1年前から計画的に準備する

- 書類準備 詰まりやすい項目対策:就労証明・育休復帰日・兄弟在園は早めに揃える

- 復職時期 逆算スケジュール:復職日の半年前から情報収集を始めると安全

- 途中入園 提出タイミング:復職1か月以上前に申込、書類は先に揃えておく

- 空き状況 確認フロー:自治体サイト→保育課→園の順で確認、月1回はチェック

- 待機対策 柔軟な選択肢:希望園見直し、認可外や企業主導型の併用を検討

- 二次募集 狙い目戦略:新設園や小規模園は競争率が低く入りやすい

- 希望順位 調整方法:通園エリアや延長保育条件を見直し、入りやすい園も混ぜる

- 見学未実施園 情報収集:園HPや口コミで雰囲気を把握し、見学なしで申込可か確認

- 必要書類 チェックリスト:申請書・就労証明・住民票・課税証明・マイナンバーを期限内に準備

- オンライン申請 注意点:仮受付扱いや郵送必須書類の確認、代理提出なら委任状準備

- 提出前 最終チェック:記入漏れや添付不足を10分で確認、コピーを取って保管

- 選考基準 指数と加点:両親就労時間や兄弟在園などで点数が決まり、高得点ほど入りやすい

- 出願戦略 機会損失回避:希望園を複数書き、入りやすい園も組み合わせて確実性を高める

早めに動いて納得のいく保育園選びをしてくださいね!

コメント